2 апреля 2024

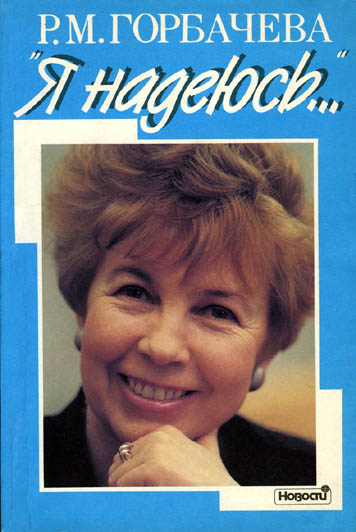

«Женщины в возрождении культурных традиций России». Памяти Раисы Максимовны Горбачевой.Круглый стол, посвященный памяти Раисы Максимовны Горбачевой, состоялся 2 апреля в Горбачев-Фонде.

На протяжении российской истории женщины вносят значительный, уникальный вклад в нашу культуру. Деятельность женщин на этом поприще долгое время не была публичной, их имена зачастую мало известны.

В конце 80ых годов ХХ века ситуация стала меняться. В этом выдающуюся роль сыграла Раиса Максимовна Горбачева.

Благодаря ей возрождалось то, что можно назвать «культурой милосердия» - в СССР возникли первые фонды, направлявшие средства на лечение тяжело больных детей. Под патронажем Раисы Горбачевой и при ее личном участии происходило восстановление музеев и памятников культуры, возвращение культурных ценностей. Она вкладывала душу и силы в работу Советского фонда культуры, который был учрежден по ее инициативе 12 ноября 1986 года.

Деятельность Раисы Максимовны Горбачевой возрождала культурные традиции России, открывая в них новые возможности для творчества женщин и их участия в общественной жизни. За прошедшие десятилетия число таких женщин выросло, а их проекты и достижения помогают многим людям и обогащают российскую культуру.

На Круглом столе выступили: Андрей Рябов, Исполнительный директор Горбачев -Фонда, Ольга Здравомыслова, д. филос. наук, Горбачев-Фонд, Надежда Ажгихина, журналистка, писательница, директор ПЭН — Москва. Константин Краснослободцев, канд. ист. наук (РГГУ, Горбачев-Фонд), Галина Ульянова, д. истор. наук, (Институт российской истории РАН), Яна Жиляева журналистка (Форбс), Наталья Иванова, д. филолог. наук, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя», Елена Тополева-Солдунова, директор Благотворительного фонда «Доброта Cевера», председатель комиссии в Общественной палате РФ, Светлана Рузлева, журналистка (Тверская ассоциация журналисток и агентство " Социум"), Ирина Витковская, писательница, Елена Ярская-Смирнова, д. социолог. наук (НИУ Высшая школа экономики), Галина Михалева, д. полит наук (РГГУ, партия ЯБЛОКО), Евгения Власова (партия ЯБЛОКО), Ольга Филатова, член попечительского совета Морозовской детской больницы, меценат ГМИИ им. А.С. Пушкина, меценат Государственной Третьяковской галереи.

Круглый стол вели: Ольга Здравомыслова, д. филос. наук, вице-президент «Клуба Раисы Горбачевой» (Горбачев-Фонд), Надежда Ажгихина, журналистка, писательница, директор ПЭН — Москва. Стенограмма Круглого стола в Горбачев-Фонде

2 апреля 2024 года

Вступление

Андрей Рябов, Исполнительный директор Горбачев-Фонда.

Уважаемые коллеги, друзья! Как наши старые друзья Фонда, которые часто здесь бывают, участвуют в разных мероприятиях, так и те, кто, может быть, сегодня впервые у нас или бывает не столь часто. Мы рады приветствовать вас всех сегодня в качестве участников Круглого стола, который посвящен памяти Раисы Максимовны Горбачевой - первой леди в истории нашей страны, которая не только была яркой фигурой на политическом небосклоне, принимала участие в самых разных политических и общественных событиях, но и сыграла выдающуюся роль в возрождении таких видов деятельности, как благотворительность. С именем Раисы Максимовны связано создание и развитие Советского фонда культуры, деятельность которого была исключительно плодотворной, хотя, к сожалению, она до сих пор недостаточно оценена. Фонд не только развивал культуру, защищал памятники истории и архитектуры, но и обладал огромной силой притяжения для самых широких кругов интеллигенции в столице и провинции, Фонд активизировал интеллигенцию - и это проявилось в ходе перестройки.

Думаю, что эти и другие вопросы станут центром обсуждения, обмена мнениями на Круглом столе .

Хотел бы предоставить слово Ольге Михайловне Здравомысловой, которая являлась вице-президентом Клуба Раисы Максимовны Горбачевой, является организатором, создателем и инициатором этого Круглого стола вместе с журналисткой Надеждой Ажгихиной.

Они будут вести этот Круглый стол.

«Раиса Максимовна Горбачева опиралась на культурную традицию, созданную теми российскими женщинами, которые стремились в мир мысли и самостоятельного труда»

Ольга Здравомыслова, д. филос. наук, Горбачев-Фонд.

Благодарим вас за то, что вы пришли к нам. Теперь мы встречаемся, может быть, реже, чем раньше, но тем более важны такие встречи.

Этот Круглый стол, каким мы его задумали, посвящен памяти Раисы Максимовны Горбачевой. Могут задать вопрос: как тема «Женщины в возрождении культурных традиций России» связана с тем, кем была и что сделала Риса Максимовна? Когда мы с Надеждой Ажгихиной обсуждали логику Круглого стола и его содержание, то пришли к выводу, что между темами – «роль женщин в возрождении российской культуры» и «личность Раисы Максимовны Горбачевой» – существует прямая связь, о которой, как правило, не задумываются. Это говорит о силе и властности стереотипов, определяющих наше восприятие людей и событий.

Раису Максимовну знают как первую леди Советского Союза, публичное появление которой вызвало огромный интерес в мире и в нашей стране. Как мы все знаем, ее публичное появление вызвало непонимание и даже откровенную враждебность многих советских людей и особенно женщин. Это было и остается общественным и культурным феноменом. Отношение к Раисе Максимовне несколько изменилось в массовом сознании, когда она тяжело заболела, и после того, как она умерла. Но и теперь восприятие ее личности в России остается крайне противоречивым. Более того, по прошествии многих лет Раису Максимовну сопровождает непонимание. Возможно, самое удивительное состоит в том, что в ней не узнали – «свою», не поняли ее связи с национальной культурой, которую она глубоко чувствовала.

Раиса Максимовна не готовилась к роли первой леди. Она сама говорила о том, что не было традиций, не было самого этого статуса - и ей не на что было опереться. Эта роль, которую она создавала сама, складывалась из ее характера, из культуры, которую она впитала, из ее жизненного опыта. Это и были строительные элементы роли первой леди.

В интервью, которое оказалось последним в ее жизни, Раиса Максимовна говорила буквально об этом: «Существует разный тип женщин. Кто-то может посвятить себя полностью семье, и этого достаточно. А я всегда нуждалась в самореализации. Но когда Михаил Сергеевич стал Генеральным секретарем, свою работу мне пришлось оставить. И только общественная деятельность в Москве помогла мне с этим смириться».

Очень важно понять, что в этом была и ее уникальность, и то, что она – возможно интуитивно - опиралась на мощную культурную традицию, созданную теми российскими женщинами, которые, по выражению русского писателя Лескова «стремились в широкий мир мысли и самостоятельного труда». Эти женщины оставались центром своей семьи, но для них была значима общественная роль – не политическая, а именно общественная в широком понимании этого слова. Эти женщины внесли свой особый, исключительно важный вклад в российскую культуру. Они ее обогащали и развивали. И Раиса Максимовна была одной из них - она продолжила их традицию.

Характер этих женщин формировался в соответствии с вполне определенными нравственными ориентирами: деятельная любовь к близким, сочувствие страждущим, ценности личного достоинства, образования, просвещения и общественного служения. Этот тип женщины вошел в российскую культуру и стал одним из национальных символов. Он отчетливо проявился в поколении шестидесятников, которому принадлежали Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич Горбачевы.

Раиса Максимовна говорила: «Моя биография типична для женщины моего поколения». При этом ее биография оказалась совершенно особенной. Раиса Максимовна Горбачева сыграла огромную роль в культурной революции, которой была перестройка, которую несла с собой перестройка. Она принадлежит к тем, кто определил лицо своей эпохи, дух того времени.

Она говорила: «Я не политик, я не государственный деятель, не кинозвезда, не писательница, не художница, не музыкант, не модельер. Я жена главы Советского государства». Но она была женой главы Советского государства, который начал эпохальные преобразования, - и она была его самым близким другом, соратницей, разделявшей его убеждения и разделившей его судьбу.

В этом году, 20 сентября, исполняется 25 лет с того дня, когда Раиса Максимовна ушла из жизни. Мы живем теперь в другой эпохе. А эпоха перестройки стала нашим историческим и культурным достоянием.

Раиса Максимовна Горбачева возрождала благотворительность - это слово означает в русском языке «творить благо». Сегодня мы будем говорить в основном о ее культуртрегерской деятельности. В этом, конечно, проявилась глубокая сопричастность Раисы Максимовны гуманистическому направлению перестройки и, конечно, ее безусловная любовь к Михаилу Сергеевичу, поддержка всего, что он делал. А то, что делала она сама и когда была женой главы государства, и после того, когда Михаил Сергеевич перестал быть президентом СССР, - перекидывает культурный мост к нашему прошлому и нашему будущему.

Об этом мы будем говорить на сегодняшнем Круглом столе.

«Наступило время внимательнее присмотреться к тому, что было сделано»

Надежда Ажгихина, журналистка, директор ПЭН — Москва

Добрый день, дорогие друзья! Я должна сказать, что в этом знакомом, родном зале какое-то совершенно удивительное ощущение. Я вспоминала, сколько здесь всего было, как здесь совершался Клуб Раисы Максимовны, как были конференции с Михаилом Сергеевичем и Раисой Максимовной, Какие здесь были дебаты, баталии. Совершенно замечательно, что мы здесь собираемся в один из первых весенних дней. Это значит, что все-таки лучшие традиции продолжаются и будут продолжаться. Огромное спасибо и Горбачев-Фонду, и Клубу Раисы Максимовны, и Ольге Михайловне за то, что мы здесь имели возможность собраться.

Мы действительно давно хотели поговорить о женщинах в творчестве, о женщинах в широкой деятельности – общественной, благотворительной. Мы мало об этом говорим сейчас, потому что мы, кажется, плохо помним свою историю. А обращение в этой связи к нашей недавней истории мне кажется очень важным. Мы спешили жить. И когда мы здесь собирались, все было очень быстро. Мы спешили реализовать одно, другое, третье. Не было времени остановиться, оглянуться, осмотреться, чтобы понять себя в истории, более далекой и недавней.

Наверное, наступило время внимательнее присмотреться к тому, что было сделано. А сделано было невероятно много. И тот чрезвычайно энергичный период, который помнят все здесь присутствующие, - перестройка, действительно революционный порыв открыть новые подходы, новые пути, понять себя, понять свое прошлое - этот период нуждается в новом осмыслении.

Уверена, что наш разговор будет продолжаться. И то, что здесь прозвучат очень важные для нас, сегодняшних, мысли - это совершенно несомненно. Потому что если мы не поймем то, что было сделано, то, что мы прожили, нам сложно будет развиваться дальше.

Роль Михаила Сергеевича Горбачева и Раисы Максимовны Горбачевой огромна. Мы до сих пор находимся под влиянием многих стереотипов, которые сложились в самой разной - культурной и профессиональной - среде. Перестройка нас учила отходить от стереотипов, смотреть на мир незамутненным взглядом. Это очень сложно. Наверное, этот процесс продолжается. Будем его продолжать.

Ольга Здравомыслова. По сценарию нашего Круглого стола у нас уже есть несколько выступлений, которые заранее подготовлены. И в первую очередь я предоставляю слово Константину Краснослободцеву. Он историк. Сейчас он работает с архивом Фонда. Кроме этого, – и это тоже важно для нашего Круглого стола, для характеристики Константина, – у него только что опубликована монография по истории русского искусства за рубежом. Это тоже очень важно. Он имеет к культурной деятельности и просвещению самое непосредственное отношение.

«Трудно рассказать о Раисе Максимовне, не отделяя ее от Михаила Сергеевича».

Константин Краснослободцев, историк, архивист.

Спасибо за возможность выступить и поделиться «архивным взглядом» на жизнь и деятельность Раисы Максимовны. Дело в том, что я уже несколько лет работаю с архивом Горбачев-Фонда и с фондом Раисы Максимовны. Когда недавно мы смотрели документальный фильм о Раисе Максимовне, я думал: какая же сложная у авторов оказалась задача! Они говорили о Раисе Максимовне, и как трудно рассказать о ней, не отделяя ее от Михаила Сергеевича.

Когда я начал работать в Фонде, то понимал, конечно, что нужно углубиться в историю этих людей - чтобы работа была эффективной, нужно познакомиться и с Раисой Максимовной, и с Михаилом Сергеевичем. У меня была гипотеза, что сложно приступить сразу к обработке фонда Михаила Сергеевича, необходимо сначала поработать с фондом Раисы Максимовны. Возможно, что-то мне будет более ясно, покажется более структурированной эта информация. Со временем, по мере разбора фонда Раисы Максимовны, я понял, что материалы, которые в нем хранятся, заслуживают отдельного взгляда и представляют, несомненно, самостоятельную ценность и научный интерес.

Этим я хотел бы сегодня с вами поделиться.

У нас довольно жесткий регламент. Поэтому постараюсь коротко характеризовать этот фонд. Что касается его структуры, все довольно очевидно. Скажу лишь, что ранее фонд Раисы Максимовны Горбачевой был описан лишь частично. Первые классифицированные материалы фонда – это отдельные документы, выделенные из общей массы. Все остальные описи были созданы позже мной и моим коллегой, Ахмедом Чапановым.

Безусловно, важная опись № 3 – участие Р.М. Горбачевой в культурных проектах. Здесь находятся материалы Клуба Раисы Максимовны и, конечно, документы, связанные с Советским фондом культуры. Отдельно есть и благотворительные, и социальные проекты, переписка.

Однако смысловым ядром и самой объемной частью фонда является опись №2 – материалы к поездкам и визитам. Здесь интересная ситуация. В личном фонде Михаила Сергеевича Горбачева есть похожий комплекс, но там это довольно четкие, структурированные документы. Они собирались, складывались изначально. Что же касается фонда Раисы Максимовны, то это официальные визиты и поездки - ее глазами. Источники здесь, скорее, неформальные.

Находим, например, первую поездку Горбачевых в Париж, 1977 год, еще в составе делегации партийных работников. Здесь совершенно разные материалы. Другой пример поездки, уже более поздней, – это 1993 год, визит в Японию. Здесь тоже совершенно разные документы, которые сохранила Раиса Максимовна. Она была очень внимательна, судя по материалам описи, в сборе разных, не всегда очевидных, документов. Среди них есть и фотографии, и программы, и информация, которую готовили специально для нее.

Записные книжки и блокноты Раисы Максимовны – отдельный сюжет. Я часто обращаюсь к старшим коллегам за помощью в расшифровке этих записей. Можно сказать, что некий канон ведения таких блокнотов сложился у Раисы Максимовны довольно рано. Она вела записи, начиная с самых ранних поездок, по ним мы можем восстановить особый, скрупулезный подход подготовки к очередному визиту, присущий Раисе Максимовне.

Например, блокнот из поездок в Германию - одна из поздних поездок, уже 1997 год. Здесь Раиса Максимовна вспоминает предыдущие визиты в Германию с указанием дат и некоторых ярких обстоятельств. С этого обычно начинается каждый блокнот. Еще один блокнот - тоже Германия, материалы подготовки к поездке. Блокнот практически всегда отражает то, как она собирала информацию о местах и людях. Иногда фиксировала обрывки бесед, иногда – записывала тезисы к переговорам и встречам.

Советский фонд культуры, Клуб Раисы Максимовны Горбачевой – большие и сложные темы. Упомяну только несколько, можно сказать, курьезов, неожиданных сюжетов, которые мне открылись, когда разбирал этот фонд.

Первый из них – я думаю, что это уникально, такого не было до того, – когда молодожены, которые только собираются построить свою семью, приглашают Раису Максимовну и Михаила Сергеевича посетить свадебное торжество. Это не единичный случай. Таких документов довольно много. Они в большинстве хронологически тяготеют к 1991 году.

Другой интересный сюжет связан с тем, что женщины активно писали Раисе Максимовне. В архиве есть очень интересная подборка таких писем. Вообще нужно сказать, что документы часто как бы сопротивляются любой попытке жестко их классифицировать или однозначно трактовать события с их помощью. Такова, например, реакция на статью Лидии Будыки «Жена президента – кто она?» в журнале «Крестьянка». Эта статья, опубликованная в декабре 1990 г., вызвала колоссальный отклик. Многие женщины писали автору и в редакцию о том, какое впечатление произвела на них статья. По этим материалам мы понимаем, что не все было так однозначно с мнением женщин о Раисе Максимовне. Многие женщины спрашивали: почему вы до сих пор не напечатали такую статью?

Приведу несколько примеров, которые отражают общую тенденцию.

«Иногда слышала, что люди говорят: мол, ездит Горбачев, везде возит с собой жену. А я и думаю: а почему бы и не возить? Почему все лидеры зарубежных стран ездят со своими женами, а нашему нельзя? Много слышу плохого в их адрес, как могу убеждаю этих людей». Во всех письмах повторяется: «Если слышу – стараюсь переубедить, спорю». Это один из неочевидных массивов документов в фонде Раисы Максимовны.

Авторы писем к ней совершенно разных возрастов. В 1991 году, когда в Советском Союзе появились куклы Барби и Синти, шквал писем Раисе Максимовне идет от девочек, которые бы хотели получить такую куклу.

В документах после 1991 года я специально пытался найти интервью, выступления, которые были бы посвящены документальному, архивному наследию Раисы Максимовны, тому, как она собирает материалы, –этого практически нет. Можно встретить только некоторые косвенные упоминания об этом.

Тем не менее есть несколько замечательных свидетелей. Например, общественный и религиозный деятель, буддистский философ Дайсаку Икеда. В своем эссе о Раисе Максимовне он написал: «В нашей беседе Раиса Максимовна сказала, что если раньше она была уверена в неизменной неопровержимости исторического факта, то теперь поняла, что составляется только та история, которую хотят написать историки, даже в ущерб истине». Другой раз она признавалась, что «жизнь, по ее пониманию, состоит из сплошного терпения».

Сама она в 1992 году говорила так: «Смысл и сущность жизни мне видятся в гармоническом слиянии двух начал в человеке – внешнем и внутреннем, в их взаимообусловленности. Если удастся сохранить душевное равновесие – веру в себя, в свою правоту, то несложно превозмочь и все перипетии внешнего бытия, какими бы они ни были тягостными».

Думаю, что одна из форм сохранения душевного равновесия – вера в себя и надежда на сохранение исторической истины – у Раисы Максимовны была связана с работой над книгой воспоминаний «О чем болит сердце». Материалы сохранились в архиве, их довольно много. Подход к работе над книгой был у Раисы Максимовны по-настоящему исследовательским. Она изучала газетные вырезки, отдельные статьи, которые иногда ксерокопировала для себя, собирала другие, совершенно разные материалы.

Это не изданная, не увидевшаяся свет книга, но работа по восстановлению замысла Раисы Максимовны очень интересна. Мы можем провести ее на основе документов. Они свидетельствуют, что для нее эта работа стала проговариванием недавней истории, возможно, в этом был даже какой-то терапевтический эффект. Она пыталась еще раз расставить для себя события, переживала их еще и еще. Это отразилось в материалах, в скрупулезном собрании газетных вырезок.

Можно найти варианты названий отдельных глав будущей книги. Раиса Максимовна помечала материалы римскими цифрами, распределяя их по главам. Мы собирали материалы в отдельную опись, руководствуясь именно этими ее пометками. Очень много пометок в газетах, вырезках, разных документах. Мы смогли выстроить их хронологически, чтобы воссоздать сам замысел. Становится очевидно, как со временем менялись и замысел, и расстановка глав, их названия. Но в целом, по названиям глав, – вполне говорящим, – можно с большой долей уверенности сказать, чем была для нее эта книга. Такая работа еще предстоит.

Мне хотелось бы закончить словами из письменного интервью Раисы Максимовны Горбачевой, которое относится к последнему этапу ее жизни: «Жить, просто жить и делать то, что можем».

Ольга Здравомыслова. Как понятно из того, что уже сказано, Раиса Максимовна во многом опиралась на культурные традиции России. Она их возрождала и развивала. И здесь очень уместно вспомнить о роли женщин в культурной деятельности в дореволюционной России.

Историк Галина Ульянова – очень известный автор по истории благотворительности. Она согласилась нам об этом рассказать.

«В России благотворительность развивалась во многом именно как область приложения женских сил»

Галина Ульянова, д. истор. наук, Институт российской истории РАН

Дорогие друзья! Я очень рада, что меня пригласили на сегодняшнюю встречу. Очень важно, что мы вспоминаем Раису Максимовну Горбачеву, возрождавшую традиции благотворительности в России – они существовали до 1917 года и дали очень большие результаты. Потом, в советский период, изменилась система помощи бедным и малоимущим – этим занималось уже только государство, а не частные лица.

В перестройку, во второй половине 1980-ых годов, возникают новые общественные организации, такие, например, как Фонд культуры (1986), Детский фонд (1987) и т.д. Роль Раисы Максимовны Горбачевой была в этом очень велика. И когда думаешь об этом, нельзя не вспомнить историю российской благотворительности конца ХVIII – начала ХIХ веков и до начала ХХ века. Надо подчеркнуть, что исторически благотворительность в России развивалась во многом именно как область приложения женских сил, хотя среди благотворителей было, примерно, пополам мужчин и женщин. Но поскольку в России женщина, выходя замуж, не передавала свое имущество мужу, а сама могла распоряжаться капиталом, то и очень богатые женщины, и не очень богатые много жертвовали на благотворительность, следуя принципу христианского милосердия, мусульманского милосердия – в зависимости от того, в каких губерниях была в этом необходимость.

Нельзя не вспомнить женщин – благотворительниц, которые были в правящих кругах Российской империи. Прежде всего, конечно, Екатерину Вторую - при ней начинает развиваться светская благотворительность. В 1775 году издается закон об управлении губерниями (или «Учреждение о губерниях»), в котором было две статьи, - во-первых, о возможности в России благотворительного пожертвования, и, во-вторых, о том, что частные лица могут устраивать благотворительные заведения. (Законодательно было разрешено использовать «доброхотные подаяния» и учреждать благотворительные заведения частными лицами, обществами и селениями.) Это было очень важно.

Позже, благодаря супругам российских императоров возникает несколько крупных благотворительных организаций - «ведомств», как их называли историки. Это прежде всего Ведомство учреждений императрицы Марии, которое стало специальной областью приложения сил всех императриц. Первой из них была Мария Федоровна – супруга Павла I и мать Александра I и Николая I. Ведомство учреждений императрицы Марии при ее сыновьях получило свое название именно в память этой благодетельной женщины. Причем было издано ее жизнеописание, которое вошло даже в школьные учебники - рассказывалось, что она была многодетной матерью, но тем не менее очень много внимания уделяла благотворительности.

В рамках Ведомства учреждений императрицы Марии была создана система закрытых женских институтов - образовательных учреждений для девочек, начиная с дворянских институтов. Конечно, все знают про Смольный институт, и по его примеру были созданы институты благородных девиц по всем губерниям.

Но были еще и женские институты для детей купцов, детей мещанства, детей солдат и т.д. То есть в России существовали тогда заведения для девочек не только из высших сословий. И частные средства на эти заведения жертвовали императрица Екатерина II и супруги российских царей. Когда были устроены институты благородных девиц, Екатерина II пожертвовала 120 тысяч рублей из своих частных средств. Потом Мария Федоровна – супруга Павла I, невестка Екатерины II – пожертвовала 480 тысяч рублей на создание этих учреждений, созданных для того, чтобы женщины получили образование, чтобы они были хорошо воспитаны, умели общаться друг с другом и т.д. Пять дочерей Павла I также пожертвовали крупную сумму.

В общем и целом, члены царской семьи дали более миллиона рублей на эти учебные заведения. Это очень важный момент. Почему? Потому что супруги и члены семьи главы государства уже в конце ХVIII века и на протяжении последующих двухсот лет создают модель благочестивого, благодетельного поведения. Они работают на репутацию главы государства. И это делается искренне, с сочувствием к нуждающимся, приобретая тем самым еще бòльшую ценность.

Особенно важно то, что супруги и члены императорской семьи посещают больницы, учебные заведения, дома престарелых или семейства людей, оказавшихся в трудной ситуации, - то есть проявляют личное участие в судьбах людей. И мы видим здесь некоторую параллель с деятельностью Раисы Максимовны Горбачевой, которая была супругой главы государства, и которая впервые за годы Советской власти, публично проявила себя в благотворительности, стремясь помогать людям. Это показывает, что в советское время власть становилась открытой. Это очень важный момент.

Если вернуться к истории, то во второй половине ХIХ века, подражая императрицам и членам императорской семьи, очень многие женщины всех сословий – от графинь и княгинь до мещанок и крестьянок – начинают принимать участие в благотворительности – хотя, конечно, каждая по своим средствам. Появляются такие благотворительницы, например, из купечества, как Варвара Алексеевна Морозова, которая создает библиотеку в Москве и школу для рабочих, жертвует на стипендии в высших учебных заведениях. Обычно жертвовался целевой капитал, по которому ежегодно получали проценты, - обычно 5% или 5,5%, и из этих процентов финансировалась филантропия. Таким образом, благотворительные капиталы, вложенные в ценные бумаги, обеспечивали стипендии студентам, - тем, которые при хорошем поведении и успехах в учебе заслуживали такого поощрения.

Кстати, именно на такую стипендию Антон Павлович Чехов учился на медицинском факультете Московского университета. А если исследовать биографии выдающихся творческих людей, то можно видеть, что стипендии частных благотворителей помогли многим из них стать профессионалами и творцами.

Если же говорить о деятельности Раисы Максимовны Горбачевой - о ее личном участии в благотворительности, о ее продуманной помощи нуждающимся, - несомненно то, что модель поведения супруги руководителя государства, которую создавала Раиса Максимовна, вошла в общественное сознание и сохраняется в нем.

Ольга Здравомыслова. Здесь присутствует Яна Жиляева – известная журналистка, которая пишет много именно о современной благотворительности в журнале «Форбс». Но в данном случае она сделала своего рода историческое исследование о том, как изменилась культурная среда, среда вокруг искусства во второй половине 80-х годов, и о том, как это было связано с Раисой Максимовной. Это именно то, что мы хотели бы подчеркнуть.

Надежда Ажгихина. Маленькая реплика. Я как раз вспоминаю: работая в журнале «Огонек», я благодаря перестройке резко переключилась с литературной критики на женские сюжеты. В 1993 году я внедрила в нашу национальную прессу слово «гендер», которое меняли регулярно на «тендер» наши корректоры. Потому что они не понимали, что такое гендер и зачем это. Но мое главное потрясение было в том, что мы совершенно не знаем свою историю, что мы не знаем, что в нашей стране жили совершенно потрясающие женщины. Первый галерист – это был не Щукин и не Третьяков, а женщина, которая начала продавать картины. У нас женщины первые в Европе получали художественное образование. В каждой губернии были купчихи - общественные деятельницы. И вообще феминизм родился не где-то там, после Жорж Санд, и к нам прилетел издалека. Это наше родное, совершенно нами не исследованное. И совершенно было непонятно, почему западные ученые этим интересуются, а наши – так мало. Это открытие нашей почвы и наших основ, наших «скреп», я думаю, еще предстоит.

А движение благотворительниц, которое через десятилетия прилетело снова к нам, - это очень важный знак.

«Главным действующим лицом в Фонде культуры была Раиса Максимовна Горбачева»

Яна Жиляева,редактор отдела культуры журнала Forbes

Как редактор отдела культуры журнала Forbes должна отметить, что мы часто и много пишем про культурную благотворительность, про традиции частного коллекционирования, которые никогда не прерывались в нашей стране, просто принимали разную форму в разные годы. Но то, как русское современное искусство, нонконформизм, неофициальные художники вышли на мировой арт-рынок в конце 1980-х годов и было легализовано понятие «частный коллекционер искусства», — это произошло во многом лично благодаря Раисе Максимовне Горбачевой и благодаря работе Советского фонда культуры.

Фонд был создан 7 апреля 1986 года постановлением № 424 Совета Министров СССР «О Советском фонде культуры». Фонд заявлен как «самоуправляемый орган общественности, который активно содействует приобщению к культурному строительству различных групп населения, реализации общественно-полезных инициатив, использованию материальных возможностей и творческих усилий граждан в интересах более полного удовлетворения культурных запросов, в том числе способствуя собиранию, сохранению национального культурного наследия, в том числе за рубежом, реставрации культурных ценностей. Фонд способствует отысканию и возвращению на Родину произведений искусств и других ценностей отечественной культуры, находящихся за рубежом. Задача фонда —сотрудничать с ЮНЕСКО, международными неправительственными организациями в области культуры, с культурными фондами, участвовать в международных, национальных конгрессах, симпозиумах и выставках».

Председателем правления Фонда был избран академик Дмитрий Лихачев. Первым заместителем – историк-краевед, бывший партийный деятель Георг Мясников. В правление Фонда вошли Раиса Горбачева, писатели Юрий Бондарев, Борис Олейник, Петр Проскурин, первый заместитель председателя Гостелерадио СССР Владимир Попов и реставратор Савва Ямщиков.

Я хотела бы сосредоточиться на трех аспектах деятельности Фонда в области искусства.

Благодаря фонду в России был легализован арт-рынок, изменилось отношение к коллекционерам искусства, изменилось отношение к художникам-нонконформистам. Именно в Советском фонде культуры впервые был поставлен вопрос о создании Музея современного искусства. Но прежде всего Советский фонд культуры легализовал коллекционеров. Как мы знаем, в 1918 году были национализированы частные коллекции в нашей стране. Собрание произведений искусства было разрешено иметь только художникам. Это продолжалось до 1954-го года, когда в ЦДРИ впервые после смерти Сталина открылась первая выставка из частных коллекций, где коллекционеры как таковые были легализованы. Но все они, вплоть до перестройки, считались спекулянтами, опасались преследований, ведь обмены работами часто включали денежный эквивалент компенсации.

Один из старейших московских коллекционеров, который учил еще Георгия Костаки, Яков Рубинштейн, финансист по образованию, называл такие сделки бонификациями. За эти бонификации любого коллекционера могли посадить. Благодаря Фонду культуры и участию Раисы Максимовны, созданию частных выставок, легальный обмен произведениями искусства с доплатой перестал восприниматься как спекуляция и перестал служить поводом для уголовного преследования.

В 1986 году в Фонде культуры был создан Отдел выставок и частных коллекций, которым с 1986-го по 1993-й годы руководил Валерий Александрович Дудаков. Он рассказывает, что пришел в фонд по рекомендации Саввы Ямщикова, и Георг Мясников тут же пригласил его на работу. Дудаков обратил внимание на то, что главным действующим лицом в Фонде культуры была Раиса Максимовна Горбачева. Без ее инициативы и одобрения не происходило ничего. Дмитрий Сергеевич Лихачев был не последним авторитетом, как рассказывает Дудаков, — но решение всегда оставалось за Раисой Максимовной. Она никогда не мешала в процессе подготовки выставок и активно и деятельно участвовала в поддержке художников и коллекционеров. Включалась в такие истории, как вспоминает Валерий Александрович, когда у наследников Серебряковой решили отобрать дом в поселке «Сокол». Наследники обратились в Фонд. Раиса Максимовна моментально оценила ситуацию, что это наследники династии Лансере, Серебряковой и Бенуа, и благодаря ее участию из дома их не выселили. Или у кого-то из художников при протечке в квартире пострадала коллекция. Живопись отреставрировали на средства Фонда. Один из коллекционеров опасался ограбления и попросил Фонд культуры его защитить. Раиса Максимовна приняла участие: в подъезде дома коллекционера установили охрану.

Отдел выставок и частных коллекций стал инициатором создания Клуба коллекционеров. В мае 1987 года прошла первая встреча коллекционеров. «Я собрал в газете «Советская культура» человек 80, то есть все крупнейшие собиратели территории Советского Союза откликнулись на призыв Советского фонда культуры и лично Раисы Максимовны Горбачевой, — рассказывает Валерий Дудаков, — В основном это были люди из Москвы, Питера, Киева, немножко с Урала и отчасти из Прибалтики». Все они ждали легализации своего дела. Каждому из коллекционеров, которые декларировали свои коллекции, выдавали удостоверение, принимали в Клуб коллегиально благодаря кворуму. Некоторые из коллекционеров не хотели показывать свои собрания, так боялись конфискации. «На них мы не давили и не настаивали, — рассказывает Дудаков, — Но нам удалось привлечь в Клуб такие фигуры, как Владимир Семенович Семенов, крупный дипломат, замминистра иностранных дел СССР, посол СССР в ГДР и в ФРГ, академик, создатель Онкоцентра, Николай Васильевич Блохин, знаменитый врач-уролог, доктор медицинских наук Арам Яковлевич Абрамян». Всего, по данным Георга Мясникова, в клуб входили около 150 коллекционеров. Академик Лихачев так определял политику Фонда в работе с коллекционерами: «Фонд культуры не должен административно вторгаться в деятельность коллекционеров. Он может помогать, но не должен диктовать. Собиратель должен быть уверен, что Советский фонд культуры основан на истинном принципе добровольности и что о может свободно распоряжаться своим собранием».

Среди важнейших задач Советского фонда культуры академик Лихачев в своей статье в «Огоньке» в 1986 году называет открытие зданий, в Москве и в Ленинграде (например, во дворцах, используемых не по назначению, в которых могли бы разместиться или только выставляться частные коллекции и архивы.

Член оргкомитета Советского фонда культуры, академик Игорь Васильевич Петрянов-Соколов, предлагал превратить московский Старый Арбат в историко-культурный центр, передав Фонду на баланс или в аренду дома-памятники архитектуры, чтобы открыть там камерные выставочные залы, букинистические магазинчики, музеи, показывать небольшие личные коллекции. «Наряду с расположенными неподалеку крупнейшими музеями это придаст Старому Арбату тот историко-культурный колорит, о котором так тоскуют москвичи», — говорил «Огоньку» Петрянов-Сколов.

Академик Лихачев в своей статье в «Огоньке» писал: «если эксперты Фонда культуры — а у него должны быть прекрасные, компетентные эксперты, — сочтут, что собрание того или другого человека достойно стать музейным, то Советский фонд культуры должен сделать все, чтобы коллекция сохранилась неделимо и под именем ее владельца экспонировалась в отдельном зале, специальном здании. А значит, Советский фонд культуры должен иметь потенциальную возможность предоставить экспозиционную площадь».

Свое первое выставочное пространство в 500 кв. м Фонд открыл в Москве, на Старой Басманной (до 1990 года — улица Карла Маркса), в бывшем Голицынском особняке, где Клуб коллекционеров и Отдел выставок и частных коллекций сразу начали проводить выставки.

«К каждой выставке Фонд выпускал каталог. Каждый месяц мы показывали 2-3 выставки с небольшими каталогами. Давали справки о коллекции и маленькую биографию коллекционера. И главное, что мы начали проводить зарубежные выставки», — рассказывает Валерий Дудаков.

В статье в газете «Московские новости» от 4 октября 1987 года, опубликванной к первой годовщине Фонда, сообщается, что на счетах Фонда на 1 сентября 1987 года — более 12 млн рублей. Из них больше 700 000 рублей — пожертвования, остальные — взносы организаций-учредителей.

На первой пресс-конференции Фонда академик Дмитрий Лихачев говорит о том, что Фонд обязан участвовать во всех международных аукционах, собирать не только памятники русской культуры, но и памятники культуры разных времен и народов, «восполняя пробелы в наших государственных собраниях».

Мысль Лихачева продолжает Георг Мясников, он сообщает, что Фонд должен зарабатывать. «Неожиданно много мы уже получили от выставок, организованных Клубом коллекционеров», — говорит Мясников.

Двумя первыми зарубежными выставочными проектами Фонда стали «Образ женщины в русском и советском искусстве» и выставка иконы и авангарда.

«С первой выставкой мы поехали в Финляндию в 88-м году, — рассказывает Дудаков. Показывали самое интересное, что нам тогда казалось надо показать за границей, — русскую икону, русский авангард. На первую пресс-конференцию пришли люди, которые стали спрашивать: «А правда ли, что русская женщина начинает завтрак со 100 грамм водки?» Вопросы были чудовищные. Неподготовленность аудитории к тому, что к ним привезут искусство, сохранившееся в России в частных руках, была совершенно ошарашивающей. Они не могли поверить, что в СССР есть легальные коллекционеры-миллионеры, хранящие все эти сокровища и прекрасно осознающие их цену».

Благодаря Ирине Александровне Антоновой в 1981-м году в Пушкинском музее прошла совместна выставка с Центром Помпиду «Москва-Париж», где наследие русского авангарда было представлено наравне с европейским модернизмом, вписано в культурный контекст европейской цивилизации. Цены на русский авангард в мировых аукционных домах соответствовали ценам на европейский авангард. Коллекционеры по дипломатическим линиям ориентировались на аукционные каталоги Sotheby’s, Christie’s и в ценовом масштабе. Например, Костаки, уезжавший в 1977-м году из СССР, уже показывал свою коллекцию за границей и знал ее оценку – больше 00 млн. долларов.

Советский фонд культуры позволил всем коллекционерам, которые давали свои произведения на выставки, сопровождать их в поездках. Фонд выдавал командировочные (50 долларов в день), оплачивал билеты и гостиницу, проводил экскурсии.

Важнейшей выставкой Фонда, поразившей международное сообщество и изменившая отношение вообще к частным коллекционерам в нашей стране, была триумфальная экспозиция «Сто лет русского искусства. 1889-1989 годы». Она шла восемь месяцев, гастролировала по Европе. Эту выставку оплачивала компания De Beers, которая в 1989 году пролонгировала договор на экспорт советских алмазов, и пожертвовала Фонду культуры 1 млн 200 000 фунтов стерлингов. Так 50 коллекционеров выехали в Великобританию вместе с выставкой.

Концепция, по словам Дудакова, была такая: представить частные собрания СССР работами от Васнецова и Левитана до Булатова, Захарова, Кантора, то есть самыми современные, самые актуальными произведениями искусства на тот момент. В Лондоне выставка шла в Барбикан-центре, где находится одна из крупнейших выставочных площадок в центре Лондона. Огромный успех и интерес вызвали произведения русского авангарда. Все метро было заклеено плакатами 4х6 метров, вышел каталог.

Важнейший вопрос – как деятельность Советского фонда культуры повлияла на отношение к современному искусству в СССР, к неофициальным художникам?

Центральное событие, которое перевернуло представления об арт- рынке, об искусстве —аукцион Sotheby’s, который прошел 7 июля 1988 года в Центре Международной торговли на Красной пресне. В 2018 году аукциону исполнялось 30 лет. Музей «Гараж» создал большую выставку-ретроспективу, где пытался собрать все документы, изобразительные материалы и воспоминания тех, кто был тогда на аукционе Sotheby’s . Мнения расходятся. Есть разные точки зрения, как говорит куратор этой выставки Андрей Мизиано, кто же на самом деле придумал провести аукцион Sotheby’s русского искусства и авангарда в СССР.

По одной из версий, которую озвучивает Валерий Дудаков, идея родилась в Советском фонде культуры. Но у этой идеи были серьезные противники. Так, идею торгов не одобрил академик Лихачев, который считал, что национальное достояние нельзя разбазаривать за границей. Однако в результате этот аукцион прошел под патронажем Министерства культуры СССР на базе произведений из Художественно-промышленного комбината имени Вучетича, который подчинялся Минкульту. Организацией торгов по линии комбината занимался Павел Владьевич Хорошилов.

По версии Хрошилова и по официальной версии, этот аукцион был придуман Симоном де Пюри, основателем Аукционного дома Phillips de Pury, а в 1980-е — главной швейцарского отделения Sotheby’s. Недавно, кстали, он мелькнул в сериале «Эмили в Париже», где появился с маленьким камео, в эпизоде аукциона общества «Друзей Лувра»: этот очаровательный человек с молотком — невероятный авантюрист нашего времени, аукционист Симон де Пюри. В начале 1980-х де Пюри был куратором коллекции барона Тиссена-Борнемисы. Сейчас коллекция выставлена в Мадриде напротив Музея королевы Софии.

Де Пюри приезжал в СССР, чтобы организовать выставки коллекции Тиссена-Борнемисы. Так в 1987-м году открылась выставка «Шедевры западноевропейской живописи ХIV-ХVIII веков из собрания Тиссена-Борнемисы» в ГМИИ им. Пушкина, а затем эта же выставка прошла в Эрмитаже. В свой приезд де Пюри посетил мастерские художников и понял, какое огромное наследие, никому не известное, хранится, какое количество сокровищ шестидесятников, последователей русского авангарда существует. Так возникла идея организовать торги, которые прошли в 1988-м году в Аукционном доме «Сотбис», в помещении Хаммеровского центра на Красной Пресне.

В результате этих торгов был установлен мировой рекорд на произведения русского искусства, который был побит только совсем недавно. «Фундаментальный алфавит» Григория Брускина ушел за 242 000 фунтов стерлингов, или 410 000 долларов. Накануне, когда год назад в галерее на Каширке работу «Фундаментальный лексикон» (другую часть этой серии Брускина) купил Милаш Форман, эта покупка была проведена через экспортную международную компанию «Межкнига». «Межкнига» оценила работу Брускина в 2 000 рублей. А эксперты Минкульта разрешили ее к вывозу за границу с резолюцией «не имеет большой художественной ценности». За эту часть «Фундаментального лексикона» на аукционе 1988 года бились крупнейший баварский коллекционер Джозеф Шергубер и Элтон Джон. Выиграл Шергубер. Среди покупателей этого аукциона были Дэвид Боуи и Элтон Джон. Благодаря аукциону 1988 года множество отечественных художников получили мировую известность и смогли принципиально изменить свои карьеры, заключив контракты с западными галеристами, став мировыми звездами. Аукцион изменил судьбы таких художников как Гриша Брускин, Вадим Захаров, Илья Кабаков, Игорь и Светлана Капустянские, Эдуард Штенберг. Работ Эрика Булатова не было на аукционе, но уже в мае 1988-го года у него прошла ретроспектива в Центре Помпиду.

Еще одной важной задачей Советского фонда культуры было создание Музея современного искусства. Созданием Музея Фонд занимался очень активно, был бюджет и была собрана коллекция. Речь идет о 500 произведениях искусства, отобранных авторитетным экспертным Советом, в который входили такие специалисты, как искусствовед Валерий Дудаков, один из ведущих коллекционеров, искусствовед, историк искусства Дмитрий Сарабьянов, искусствовед, хранитель отделов импрессионизма и постимпрессиониза в ГМИИИ им. Пушкина, один из кураторов выставки «Москва-Париж», Марина Бессонова. В коллекцию будущего музея, как рассказывает Валерий Дудаков, было приобретено около 500 произведений искусства.

После того, как Фонд из Советского стал называться Российским, большинство сотрудников в 1993 году были уволены или уволились сами, включая академика Дмитрия Лихачева. Судьба коллекции, остававшейся в запасниках Фонда осталась неизвестной. По словам Валерия Дудакова, ни одна из приобретенных Фондом работ для будущего музея, больше ни разу не появилась ни на одной выставке, не была замечена в галереях и на аукционных торгах.

Надежда Ажгихина. С нами сегодня Наталья Иванова. Это человек-легенда. Она - не только исследовательница литературы, она активнейшая участница литературного процесса. Человек, без которого совершенно невозможно представить перестроечную литературную жизнь и литературную жизнь сегодняшнюю. Она – первый заместитель главного редактора одного из лучших, одного из немногих существующих независимых литературных журналов «Знамя».

«Благодаря этой прекрасной паре – Раисе Максимовне и Михаилу Сергеевичу Горбачевым - произошла разморозка сексистского отношения к культуре»

Наталья Иванова, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя», президент ПЭН-Москва

У меня нет никаких бумаг с собой, но у меня есть книжка, которую мы составили вместе с Надеждой Ажгихиной. Книжка называется «Гласность в двух культурах». И о ней я немножко расскажу позже.

Но сначала я хочу сказать о том, какое влияние Раиса Максимовна - ее поведение, ее облик, ее личность - произвели в литературе. Литература как институт отозвалась на эту заявленную женскую независимость, бесившую обывателя, на поведение и образ жизни, заявленный Раисой Максимовной, -неожиданно. И это было реализовано и реализовывается до сих пор в увеличении количества писательниц-женщин, прозаиков-женщин, поэтесс-женщин, литературных, театральных, телевизионных и арт-критиков-женщин.

Процесс шел не так просто. Потому что все равно и до сих пор существует стеклянный потолок, он не преодолен в нашем обществе. Однако процесс пошел, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, - пошел процесс нарастания творческого присутствия женщин в том числе благодаря Раисе Максимовне.

Конечно, ее неприятие, о котором здесь уже говорили, было связано именно с нестандартностью такой фигуры первой леди в партийной жизни. По легенде, Никита Сергеевич на этот счет высказывался так: «Нас выбирает народ. А жену мы выбираем сами, можем и ошибиться». Если вспомнить судьбы и образы «первых леди» в советском государстве, то Надежду Константиновну Сталин предложил заменить на другую, если она будет вести себя не так, как требуется. Свою жену Надежду Аллилуеву Сталин поставил в такое положение, что она предпочла добровольно уйти из жизни. Нина Петровна Хрущева была замечательная жена, мать и бабушка. Но открытого участия в общественной советской жизни и тем более в международном представительстве она не принимала, скорее всего, ей не очень-то позволяли. И на самом деле, если и позволяли, то благодаря тому, что она была не так хороша собой.

А поскольку у Раисы Максимовны были другие данные, как культурные, так и внешние, то «простить» ее открытое участие в жизни и визитах Горбачева было очень трудно – особенно советскому человеку, не привычному к открытой демонстрации умной образованной жены как самостоятельной личности.

Что на самом деле произошло у нас - и происходит до сих пор? Куда вы ни зайдете – на какую-то выставку, концерт, вернисаж, просмотр, просто в театр, - вы увидите, какое количество женщин являются потребителями культуры и искусства. Социологи говорят о 60 процентах, мне кажется – гораздо больше. Это личное наблюдение. Я иногда считаю количество мужчин в выставочном или концертном зале, и, как правило, их единицы. Когда я училась в МГУ, у нас была 7-я английская группа, и в ней был только один студент мужеска пола, и мы его называли – «бесплатное приложение к 7-й английской группе».

И сейчас получается, что среди потребителей искусства невероятное количество женщин, образованных, очень хорошо понимающих, куда и зачем они пришли. В то же время мужчины у нас на самом деле все равно до сих пор являются непреодолимым препятствием на карьерном пути многих женщин. Это факт.

Что сделала Раиса Максимовна и что благодаря ей происходило? Процесс пошел, как выражался Михаил Сергеевич. Женщины ощутили себя как мягкая культурная сила. Это очень важно. Несмотря на очевидное сопротивление, действие этой культурной силы Раиса Максимовна железной рукой первой леди проводила в жизнь.

Здесь многое уже упоминалось. Но не упоминался журнал «Наше наследие», который возник и существовал благодаря Раисе Максимовне. Выдающийся журнал, сейчас он закрылся, - нет Раисы Максимовны, нет Дмитрия Сергеевича Лихачева, некому было подхватить прекрасное начинание, некому помочь. Никто не хочет. Потому что немалых денег стоит это издание. Зачем ему помогать?..

Такие культурные начинания, как журнал «Наше наследие» и другие, литературные журналы способствовали тому, что наследие возвращалось. Я имею в виду, скажем, русский авангард. Двадцатые годы. Литература, публикации от Андрея Платонова до Владимира Набокова, то есть русская эмиграция во многом благодаря Советскому фонду культуры возвращалась. То есть культура досоветская и культура эмиграции, которая благодаря Раисе Максимовне и благодаря во многом ее обаянию и контактам с западными культурными структурами возвращалась, - это тоже было чрезвычайно важно.

И первые ласточки полетели, конечно, благодаря женщинам, которые почувствовали в себе такую некоторую силу. Гласность культуры – это свидетельство того, как мы с Надеждой Ажгихиной и еще примерно десять российских женщин поехали на первую конференцию женщин-писательниц России и Америки в Соединенные Штаты.

(Замечу в скобках. Я лично принадлежу к тем женщинам, к тому поколению младших шестидесятников, которое совершенно не задумывалось насчет того, что пол имеет значение. Для меня гендер имеет значение содержательное, но никак не определения места – первого или второго.)

Это была первая конференция, которая на самом деле проложила или даже в чем-то проломила дорогу этой самой мягкой силе, включая наших коллег-мужчин – писателей, поэтов, кинорежиссеров, театральных режиссеров и т.д. Это была очень важная встреча, благодаря которой мы обрели большое количество друзей и подруг-слависток. Слависты не только Соединенных Штатов Америки, но, в общем, и Европы, и Азии увидели, что на самом деле представляет из себя женская русская культура. Потому что ведь это тоже очень сложно. У нас ведь как? Маринина и Донцова – массовая культура – пожалуйста. Это масскульт, такое женское выживание, литературное вязание. Но серьезные, интеллектуальные, важные задачи, которые решались и решаются женщинами-писательницами, не признавались.

Это все тоже у нас было. И слова «гласность», а потом «свобода слова» (мы много говорили об этом на Круглых столах в присутствии Михаила Сергеевича и с его участием) – это было глубоко связано с мягкой силой и влиянием Раисы Максимовны Горбачевой.

То, что я сказала о мягкой силе, она осуществлялась, конечно же, и дипломатическими путями. Потому что те контакты с дипломатическим миром, которые тоже происходили, благодаря контактам более мягким женщин с женщинами, культур-атташе, с нами и т.д. способствовали тому, что русская литература стала занимать крупные позиции в переводах, в представлении на книжных ярмарках – во Франкфуртской, Лондонской, Пекинской, Делийской, абсолютно разных. Это присутствие стало расширяться.

И, в общем, такая тенденция происходила вплоть до последнего времени. Переводы наших коллег, коллежанок – женщин-прозаиков – стали опережать переводы так называемой «мужской литературы». Если мы сравним количество публикаций, скажем, у нас в журнале «Знамя» или в других толстых журналах, то мы увидим, как меняется год от года или десятилетие от десятилетия присутствие женщин в серьезной литературе.

Поскольку я давно работаю, помню еще время, когда редколлегия журнала собиралась и говорили: в этом номере, который мы планируем, много женщин, давайте их оставим для мартовского номера. Теперь уже никто этот вопрос не поднимает, или его поднимут на смех.

Собственно говоря, то, что произошло за эти годы благодаря этой прекрасной паре – Раисе Максимовне и Михаилу Сергеевичу? Произошла разморозка сексистского отношения к культуре. Женщина победила в этом соревновании. Я говорю о литературе. Но если воспоминать тот же ХIХ век, на который мы сегодня ссылались, то и тогда, если говорить о традициях русской литературы и русской поэзии, все-таки женщины не очень учитывались самим литературным процессом. Скажем, наша первая поэтесса Анна Бунина, потом поэтессы, такие как Каролина Павлова, Евдокия Ростопчина, – это было до Серебряного века не так явно, а в Серебряном веке начался, конечно, перелом.

И когда сегодня мы говорим, что исполнится 135 лет Анне Андреевне Ахматовой 23 июня этого года – ее большой юбилей, то никому в голову не придет сравнивать: сначала все-таки давайте Мандельштам или Пастернак – это у кого когда: кошка или собака, как говорила сама Анна Андреевна - а потом уже Цветаева и Ахматова.

Нет, произошел как бы еще качественный скачок и в этом отношении. Потому что среди шестидесятников, в которых мы не можем запереть Горбачевых, - они были, конечно, оттуда, но они из тех, которые преодолели даже свое шестидесятничество, они дальше пошли, - среди шестидесятников была Белла Ахмадулина, допущенная в компанию больших поэтов. Ну, а дальше благодаря этой настойчивой, прекрасной, обаятельной силе ни у кого даже нет сегодня вопроса: сколько женщин в новой поэзии. Их очень много, уверяю вас. И они не то, что ничем не хуже, они являются во многом ведущими голосами.

Завершая свое выступление, я просто хочу поблагодарить моих американских подруг, которые, несмотря на сложности в отношениях между нашими странами, активно участвовали и с большим чувством симпатии продвигали, продвигают и, насколько я понимаю, будут продвигать русскую культуру. Они, их ученики, их последователи, наши переводчики – в общем, вся наша мягкая сила даром не прошла. И эта школа есть. Наш сборник «Гласность в двух культурах» - историческое свидетельство ее возникновения, и одновременно современное высказывание.

Ольга Здравомыслова. Здесь присутствует Елена Андреевна Тополева. Я специально хочу подчеркнуть, что она, я, Виктор Мироненко и Лариса Мироненко – мы вчетвером представляем тот самый Клуб Раисы Максимовны, который образовался в 97-м году. На конференции Клуба собиралось много людей. Но на самом деле членов Клуба было не так много. Хорошо, что мы, по крайней мере, остались. И, конечно, хорошо, что есть Ирина Горбачева.

Елена Тополева занимается той самой общественной деятельностью изначально. В этом смысле она – представительница того самого типа женщины – общественной деятельницы. О благотворительности она тоже прекрасно знает.

«Вклад Раисы Максимовны в становление самостоятельной женской роли в политике, социальной сфере, благотворительности в России очень велик»

Елена Тополева, директор фонда «Доброта севера», председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ.

.Конечно, я волнуюсь. Потому что сейчас смотрю на фотографии на экране, слушаю замечательные выступления и вспоминаю те годы и вспоминаю, как это все было. Кстати, очень хорошо все помнится (с коллегами здесь обменялись впечатлениями), и кажется, что как будто это было вчера. Хотя столько лет уже прошло… У меня сохранились очень яркие воспоминания об этом периоде странице в моей жизни и в истории нашей страны.

Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить Ольгу Здравомыслову, потому что, собственно, она меня пригласила тогда в Клуб Раисы Максимовны. А в то время это было действительно нечто из ряда вон выходящее, необычное, нестандартное.

Поделюсь личным. Конечно, я не могла даже представить, что окажусь в кругу Раисы Максимовны, а потом Михаила Сергеевича. Хотя однажды мне приснился сон про такое личное общение и с ними - я тогда подумала, что такого быть не может в реальности. Но это случилось в моей жизни. Я всегда буду благодарно помнить, что я имела радость и удовольствие встречаться и с Раисой Максимовной, и с коллегами сначала на площадке Клуба, потом здесь, в Горбачев-Фонде.

Очень многие темы мы обсуждали тогда в Клубе. Может быть, сначала робко обсуждали, только подступались к этому… Но тогда такие темы мало обсуждались публично. Особенностью было обсуждение в таком кругу и с участием женщин с активной гражданской позицией. Действительно это было нечто из ряда вон выходящее и очень интересное начинание. Причем с Раисой Максимовной можно было не соглашаться - если какое-то мнение представлялось на заседании Клуба, и она его поддерживала, то можно было спорить. Сейчас это кажется обычным, хотя, прямо скажем, не всегда и не везде. Казалось бы первая леди - все должны ей «смотреть в рот» и соглашаться со всем, что она скажет. В Клубе такого не было - мы могли спорить, высказывать разные суждения и мнения.

Что касается российской благотворительности, то Галина Ульянова сделала интересный экскурс в ее историю. Действительно, то, что делала Раиса Максимовна, - логически вписывается в то, как развивалась благотворительность в России, за исключением того советского периода, когда мы, собственно говоря, успели даже забыть само слово «благотворительность».

Вспоминаю: когда оно стало опять возвращаться в нашу речь, то звучало даже архаично. Хотя корень этого слова «творить добро» говорил сам за себя, приходилось объяснять, что это такое и как это может относиться не только к истории, но быть вполне современным. Теперь понятие и явление «благотворительность» вернулось в наш лексикон и нашу жизнь, но это результат усилий многих людей, которых всегда надо помнить. Раиса Максимовна Горбачева сыграла в этом выдающуюся роль - она подняла огромный пласт благотворительной деятельности, связанной и с Советским фондом культуры, и помощью больным детям. Это была важная часть ее жизни и истории возрождения благотворительности в нашей стране.

С того времени до сегодняшнего мы прошли очень большой путь. В Центре исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, который возглавляет Ирина Мерсиянова есть масса данных, которые подтверждают, что благотворительность сегодня – это не что-то экзотическое, а большая деятельность, часть жизни многих людей. Согласно исследованиям Центра, как минимум половина, а то и больше людей в России так или иначе принимают участие в благотворительной деятельности. Она очень разная.

Все мы, профессионально работающие в этой сфере, хотим, чтобы благотворительность становилась более системной, чтобы в России было больше доверия к благотворительным организациям. Сегодня их много, среди них фонды с разной специализацией. У нас есть уже и фонды, которые не имеют собственного капитала, а привлекают средства либо физических, либо юридических лиц, чтобы потом направлять их на решение проблем, которыми занимается конкретный фонд.

Существуют корпоративные фонды, которые создаются при различных компаниях, корпорациях, таких как Сибур, СУЭК и т.д. Крупнейшие российские компании в соответствии с лучшими практиками, переходя к масштабной благотворительности, создают для этого профессионального оператора в лице корпоративного Фонда.

Есть фонды семейные, есть частные. Наверняка у всех на слуху названия таких крупнейших благотворительных организаций, как Фонд Владимира Потанина. По всем рейтингам это у нас сегодня Фонд номер один не только по объемам средств, которые находятся в эндаументе этого Фонда и которые ежегодно им распределяются, но по системности своей работы, по прозрачности, понятности, осознанности и оценке эффективности всего, что он делает.

Фонд Тимченко – тоже один из лидеров по объему средств, направляемых на благотворительность, а также системности своей работы.

Можно привести многие примеры. Так, сама я уже почти два года возглавляю недавно созданный благотворительный Фонд «Доброта Севера». Нашим основным донором является компания «Северсталь». Но это не единственный наш донор. Мы стараемся работать открыто, системно, прозрачно и т.д.

Сегодня в России благотворительность становится модной, популярной, и самое главное, привычной и массовой. В этой сфере созданы целые институции и есть рейтинг благотворительных организаций, которые замеряет Агентство «РАЭКС». Есть специальные законы в этой сфере. Если говорить о развитии благотворительности, мы – взрослое общество.

Но, наверное, наиболее ценно, - то, что все больше людей вовлекается в благотворительную деятельность - они жертвуют не просто нищим на улице, а жертвуют в эти институты, то есть в некоммерческие организации, благотворительные Фонды. Пусть это небольшие деньги, не средства состоятельных людей, сегодня основной донор благотворительных и других некоммерческих организаций – это человек, который жертвует не более тысячи рублей в месяц или даже в год. Но когда людей, жертвующих небольшие средства, много, это превращается в значительные средства, и они направляются на решение важнейших социальных проблем.

Часть таких проблем сегодня решается именно благодаря благотворительным институтам, благотворителям, которые, кроме того, что они открытые люди, реагирующие оперативно проблему, - являются новаторами в этой сфере. Потому что именно в сфере некоммерческого сектора и люди, и институты дерзают пробовать то, на что не осмеливается государство. Они менее забюрократизированы, они ближе к людям, они чувствуют, распознают проблему быстро и, соответственно, могут на нее оперативно реагировать.

Кстати, если взять сами некоммерческие организации, то согласно исследованиям Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, еще десять лет назад основным источником дохода некоммерческих организаций в Российской Федерации были средства от членских взносов и средства, вырученные от услуг, которые оказывают эти организации.

Сегодня картина совершенно иная. С одной стороны, у нас немало некоммерческих организаций, многие из которых уже хорошо научились собирать частные пожертвования. С другой стороны, сами люди уже делают это с готовностью. А значит, люди стали больше доверять некоммерческим организациям - для нас всех это крайне важно.

Правда, на деле, первое место сегодня занимают бюджетные средства, чего тоже не было раньше. Речь идет о средствах из бюджетов разных уровней – таких как Фонд президентских грантов, Фонд поддержки культурных инициатив. В каждом регионе есть своя программа поддержки НКО, из которой они получают средства на конкурсной основе. Но это уже не тема благотворительности, - хотя граждане часто отвечают исследователям, что они считают государство главным благотворителем в нашей стране. То есть путаница в головах до сих пор есть. Думаю, что мы с этим тоже справимся.

Завершая свое небольшое выступление, хотела бы еще раз сказать, что, вклад Раисы Максимовны Горбачевой не только в развитие культуры, но в становление женской самостоятельной роли в политике, социальной сфере, благотворительности нашей страны очень велик. Спасибо ей за это большое. И конечно, очень важно, чтобы об этом всегда помнили.

Надежда Ажгихина. Спасибо, Елена. У нас есть включение онлайн. Это Светлана Рузлева – журналистка, глава Тверской ассоциации журналисток и информационного агентства «Социум». Женская активность в Твери – это тема очень интересная, которой занимаются и исследователи, и практики. Светлана расскажет.

«Мы пришли в журналистику в то самое время, когда многое стало возможно»

Светлана Рузлева, Президент Тверской региональной Ассоциации журналисток, главный редактор информагентства «Социум»

Добрый день, уважаемые участники Круглого стола. Большое спасибо за возможность выступить. Да, действительно женская активность в Твери – это тема отдельного разговора. Потому что у нас так сложилось, что в свое время был создан Центр женской истории и гендерных исследований, руководит которым Валентина Ивановна Успенская – человек очень известный. И все мы как-то тем или иным образом - кто-то в силу профессиональных обязанностей, кто-то по зову сердца – соприкоснулись с деятельностью этой организации. И дальше уже стали выстраивать собственную жизнь, собственную карьеру, исходя из того, что роль женщины в этой истории достаточно велика.

Обращаясь к Н.И. Ажгихиной: Надежда Ильинична, мне очень понравился Ваш шарф. Там есть красный оттенок. Я об этом говорю, потому что у нас только что завершилась выставка «Женщины-изобретательницы Тверской области». Она всегда проходит в марте и начинается с того, что вспоминают купчиху Клавдию Зубову, которая изобрела и получила патент, первый в России, на окрашивание ткани в красный цвет. С тех пор ее у нас помнят. Документ назывался «Привилегия на способ крашения бумаги и миткаля в красный адрианопольский цвет». (Читайте на WWW.TVER.KP.RU: https://www.tver.kp.ru/daily/27575/4900138/ ). И первое, что она сделала, начав получать прибыль, открыла богадельню и сиротский дом. И с тех пор эта женщина у нас тоже известна как первая изобретательница и как благотворительница, о чем сегодня мы очень много говорили.

Я очень признательна Галине Николаевне Ульяновой за то, что она вспомнила Варвару Алексеевну Морозову. Потому что Морозова оставила значимый след в Твери. У нас она практически построила город в городе - Морозовский фабричный городок. Приезжайте к нам, увидите – это целая маленькая страна со своими аптеками, библиотеками, своим образом жизни, с больницами. И все это было построено Варварой Морозовой, вдовой купца и мецената Абрама Морозова. Построенный ею родильный дом (Роддом № 2, который находится сейчас в Пролетарском районе), до сих пор действует и он считается одним из лучших родильных домов в Твери.

Сейчас я слушала выступления. Говорили о традициях, которые возродила Раиса Максимовна Горбачева. И действительно это так. Жена государственного деятеля, оказывается на самом высоком уровне. Женщина нередко, как бы теряется в этой ситуации, и прекрасно понимает, что от ее деятельности, от ее личности, зависит очень многое.

Первые леди бывают не только на федеральном уровне, но и в регионах. Мы по-разному к ним относимся. Вспоминаю нашего бывшего губернатора Дмитрия Зеленина и его жену Аллу Альбертовну. Она создала и возглавила Тверской благотворительный фонд «Доброе начало», который был известен своими программами и проектами. Они были ориентированы на тех, кому трудно, на семьи и на одаренных детей, которым важно было помочь на старте. Мы были уверены, что с уходом губернатора деятельность фонда закончится. Губернатор Зеленин покинул свой пост в 2011 году. А деятельность «Доброго начала» продолжается. Поддерживаются важные проекты, связанные с онкологическими заболеваниями. В частности, деятельность хосписа «Анастасия»

Таких примеров в стране не так много, насколько я знаю. Но они есть. Мы, журналистки, стараемся, конечно, важные проекты информационно поддерживать. Информационное агентство «Социум» под эгидой Тверской региональной Ассоциации журналисток, было создано нами для того, чтобы инициативы не оставались незамеченными, чтобы общественно активные люди имели информационные площадки.

В регионе очень много интересных проектов, в которых участвует наша Ассоциация. Я приглашаю вас всех этой осенью приехать к нам в гости. Потому что областная библиотека имени А.М. Горького и наша Ассоциация являются соорганизаторами совершенно замечательного книжного фестиваля, «Тверской переплет».

Автор этого проекта, известная журналистка Татьяна Иванченко, создала интересное общественное пространство, куда со всей страны приезжают известные писатели, издатели, литературные и театральные критики. Мы встречаемся, общаемся. На три дня мы все погружаемся в насыщенную интеллектуальную жизнь, о которой многие потом вспоминают. Тем более, что мы можем не просто вспоминать, а зайти на Яндекс дзен и продолжить общение. Там создан блог, такой маленький «братик» фестиваля в электронном формате. Он называется «В твердом переплете». Это площадка, где общаются, где проходят литературные баттлы, встречи. И совершенно замечательная женщина Татьяна Иванченко всем этим руководит.

Много интересных проектов ведут члены правления нашей ассоциации. В одном из них активно участвует Наталья Витальевна Николаева, в недавнем прошлом редактор газеты «Селигер» из города Осташкова. Сейчас она возглавляет содружество авторов «Ветла». С именем инициативной группы, куда входит Наталья Витальевна, связано создание памятника медсестре, который установили на народные пожертвования. Во время Великой Отечественной войны Осташков был городом госпиталей там их было 40, а в районе в целом — 85. А памятника медикам, которые спасали жизни раненых, не было. И возникла инициатива создания памятника медицинской сестре, которая была поддержана и обществом, и местной властью. Деньги собирались всем миром. В результате в прошлом году памятник был открыт. Скульптуру местные жители называют «наша девочка». Сейчас память госпитальных сестер увековечена, в том числе благодаря активности нашей журналистки.

Третий проект, о котором мне хотелось бы сказать, совсем новый. Он посвящен ушедшим от нас известным журналистам. Этот проект называется «Ориентир». Потому что мы считаем, что люди, которые отдали много лет нашей профессии, чьи материалы запомнились читателям, зрителям и слушателям (а теперь уже и пользователям Интернета) должны сохраняться в нашей памяти. Проект «Ориентир» посвящен памятным встречам, выставкам работ ушедших мастеров. И мы стараемся привлечь к делу молодежь, потому что считаем преемственность поколений в профессии важной.

Планов очень много. Хочу еще раз всех вас пригласить к нам – на «Тверской переплет». Мы будем иметь возможность поговорить, обсудить важные темы на круглых столах и на тематических площадках.

А что касается Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны Горбачевых, мне вспоминается встреча с Михаилом Сергеевичем, которая произошла в Твери. Он к нам приезжал. И мой коллега смог сказать ему фразу, которую я сама хотела сказать, но у меня не получилось, а у него вышло. Он подошел и сказал: «Михаил Сергеевич, большое Вам спасибо». Горбачев напрягся (мы все понимаем, что он смог выслушать, что угодно). Мой коллега ему сказал: «Я Вас очень благодарю за гласность. За то, что Вы разрешили мне работать по профессии». Я бы тоже поблагодарила Михаила Сергеевича и Раису Максимовну, которые в принципе были готовы к диалогу.

Мы пришли в журналистику как раз в то самое время, когда многое стало возможно. Мне кажется, что это очень большое дело, - создать такую возможность.

Надежда Ажгихина. У нас уже очень много интересного материала. Я думаю, что мы непременно должны подготовить публикацию и продолжать этот разговор. Еще раз спасибо за то, что у нас замечательная возможность встретиться здесь, в Горбачнв-Фонде.

Продолжая литературную тему, Наталья Иванова сказала о том, что российско-американская встреча женщин дала импульс не только таким встречам, переводам, сборникам, но и очень многим профессиональным и литературным событиям. Женские сборники придумала группа, назвавшая себя «Новые амазонки». Она участвовала в нашей конференции в 1991 году, она существует и сейчас. «Новые амазонки» выпустили уже шесть новых сборников. То есть через десять лет они вновь заявили о себе. Есть сайт, есть наши сборники.

Ирина Витковская – автор многих из этих сборников, лауреат премии «Новые амазонки» 2023 года - расскажет о том, что делается и что продолжается не только в Москве, но и в стране.

«Я говорю о подвижничестве женщин»

Ирина Витковская, писательница

С Раисой Максимовной Горбачевой я знакома только по телевизору. Я была еще очень молодая, жила в глубокой провинции, в Свердловской области, куда мы с мужем приехали по распределению. Конечно, я могла только по телевизору видеть эту женщину, красивую, уверенную в себе. Такие впечатления о ней у меня сохранились.

С огромным интересом слушаю выступления здесь. Я же решила не приводить никаких цифр, а рассказать о том, как «из ничего», а только на энтузиазме и воле женщин - на ровном месте, без денег, без поддержки сверху - может родиться общественное явление.

Я коренная тамбовчанка, родилась, училась, получала высшее образование в этом моем любимом, замечательном, прекрасном городе. Начинала там трудовую деятельность в областной библиотеке. Сейчас я живу в Москве. Я педагог, писательница и я очень дружу с Тамбовской областной универсальной научной библиотекой. Это уникальное явление. Великолепная библиотека, где работают чудесные люди.

Они часто приглашают меня выступать и принимать участие в их мероприятиях. В один прекрасный момент на фестиваль Семейного чтения я привезла десант из Москвы. Я член Союза российских писателей. Со мной в Тамбов приехали члены Правления Союза российских писателей. И нам показали все, чем гордится эта земля. Была экскурсия по Тамбову. Повезли нас в Мичуринск. И члены Правления Союза российских писателей с изумлением увидели то, что там происходит. Увидели великолепный город, который раньше назывался Козлов (ныне он Мичуринск) - место, где творил Мичурин, где есть его мемориальный дом. Место, где жил и родился Сергей Герасимов – выдающийся российский художник.

Нас провезли по этим мемориальным местам. И мы встретили совершенно необыкновенных женщин-подвижниц. Мы познакомились в Музее Герасимова женщину, которая создала его картинную галерею, которая сохранила в неприкосновенности его мемориальный дом. Она кокетливо представляется: «мне 84 года». На самом деле, шепчут мне, ей гораздо больше. Необыкновенна энергия женщины, собравшей утраченные полотна в картинной галерее: когда к ней приезжали министры, она все великолепно рассказывала, показывала, потом говорила: «а теперь и со шляпой по миру». Начальство запрещало ей это делать, но тем не менее на эти деньги она вернула полотна Герасимова со всех концов нашей Родины.

Потом мы приехали городскую библиотеку и встретили там миниатюрную женщину (ее фамилия Боголюбская), которая творит чудеса - дозванивается в Министерство финансов, выбивает финансирование и комплектование не только своей библиотеке, но и областной.

Потому мы отправились в музей Мичурина. И там встретились с потрясающей женщиной-смотрительницей музея…

Мы перебираем знаменитых людей, которые имеют отношение к Тамбову. Это святитель Лука Войно-Ясенецкий, который в войну лечил и проповедовал - есть его мемориальный домик. Это поэт Гавриил Романович Державин, который в свое время был губернатором в Тамбове.

Мы видим тамбовских читателей, перед которым выступают писатели. Полные залы, глаза детей, которые слушают необыкновенно внимательно, с интересом.

Через полгода после этой поездки, в 2019 году, «из ничего», без финансирования возник международный конкурс имени Сергея Николаевича Сергеева-Ценского. Он родился в 1875 году и был из рода писателей-титанов. Он написал великую книгу «Севастопольская страда». В его эпопею «Преображение России» входят 12 романов. Он - еще недооцененный русский писатель.

Международный конкурс имени Сергеева-Ценского - действительно, явление. При этом я не хочу сказать, что в конкурсе принимают участие сотни тысяч писателей. Мы начинали с 300 работ, потом 500-600… Но участвуют профессиональные писатели, члены Союзов, студенты Литературных институтов. Качество работ очень высокое. Бесплатно работают члены жюри, которые читают работы и выбирают достойных. Потом, 30 сентября, все приезжают в село Коптево ( бывшее Бабино) Тамбовской области, где родился Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Там начинается праздник. Происходит награждение в библиотеке имени Сергеева-Ценского. Потом все идут в его музей, едят боярышник, который похож на мичуринский виноград. Читают свои стихи, прозу.

Это действительно большой подарок жителям села, в котором открыт и содержится музей Сергеева-Ценского и школа, в которой 17 учащихся. В коридорах школы замечательная картинная галерея, а в небольшом актовом зале выступают поэты, писатели, артисты.

Все происходит в глубокой провинции, где, казалось бы, люди должны думать только о своем пропитании, о том, как заработать, как направить детей учиться, как собрать им деньги на то, чтобы они могли учиться…

В центре села - церковь, ее построили всем миром. Она закрывается на ночь, но ключ лежит в нише, и когда человеку это необходимо – он приходит, берет ключ, открывает. Свечи лежат. Тяжело или светло на душе – он молится…

Финал конкурса длится два дня. Но за эти два дня люди становятся другими. Это, конечно, необыкновенная культурная миссия, которая держится просто на энтузиазме людей.

Я говорю о подвижничестве женщин. Еще раз подчеркиваю: конкурс родился из инициативы нескольких женщин, у которых, в общем-то, была только добрая воля. И та библиотека в Тамбове, которая нас принимает, - это тоже женщины, они содержат библиотеку в необыкновенном порядке, всегда готовы ехать по области и везти нас, чтобы все показать. Показать сельские библиотеки, и сельские школы, и старшеклассников, которые совершенно ничем не отличаются от московских. Какие умные вопросы они задают! У них даже нет уже говора, характерного для тамбовской деревни…

Я этим живу, этим болею, конечно. Может быть, я слишком много говорю. Но то, о чем я говорю, - правда.

Мое выступление вроде бы не имеет отношения к личности Раисы Максимовны Горбачевой. Но сейчас я понимаю, что связь, может быть, она и не заметна сразу, но она, несомненно, есть.

Надежда Ажгихина. Спасибо большое. Совершенно замечательные люди в библиотеках и в Тамбовской области, и в других областях России. И правда, что в подавляющем большинстве - это женщины.

Ольга Здравомыслова. Библиотеки и музеи – вообще дело женщин, хотя их труд часто невиден. Все, наверное, на собственном опыте убеждаются в этом.

Раиса Максимовна верила в женщин, в их энтузиазм и добрую волю. Она постоянно подчеркивала роль женщин в провинции, в регионах. На эту тему она всегда отзывалась.

Елена Ярская-Смирнова, известный социолог – преподает в Высшей школе экономики. Она исследовала тему благотворительности и тему женщин. Попросим ее выступить.

«Женщины во всем мире – и Россия здесь не исключение – больше участвуют в благотворительности».

Елена Ярская-Смирнова, д социолог. наук, НИУ Высшая школа экономики

Спасибо, коллеги. Очень много было сказано теплых слов. Вспоминали прекрасные страницы нашей общей истории. И те, кто лично не был знаком с Раисой Максимовной, и те, кому посчастливилось быть с ней знакомым - все это помнят и чувствуют сейчас как-то трепетно. Очень здорово, что мы проводим такое мероприятие. Спасибо огромное.

Хочу еще вспомнить несколько моментов из биографии Раисы Максимовны и связать с ними тему о современной благотворительности, о чем собиралась рассказать отсутствующая сегодня Ирина Мерсиянова. Немного Елена Тополева говорила о благотворительности и о том, какую перспективу мы здесь можем увидеть как социологи. А ведь Раиса Максимовна была социологом.